NIKON のレンズマップが公表されてから五年ほど経ちました。

Zレンズに外れ無し、の評価を得て、どんどんと市場に投入されていくレンズ群。

その中で公表されてはいても、最後までお目見えしないで残っている焦点距離とF値のレンズがありました。

35mmのf/1.2です。

2025年2月末に発売されたこのレンズの特性を見極めたい、という思いからショールームを訪れました。

(サンプルは新宿ニコンプラザにて撮影しました。現地にてレンズ付け替えた上、許可を得てデータ持ち帰りしております)。

f1.2に期待するのは、被写体と背景との分離ですよね。

アイキャッチ画像と、上部の画像をみてください。

この距離感で配置された物体がしっかりと区分けされてます。

NIKKORレンズの味は、特にZレンズのそれはピント面からのなだらかなボケです。

やさしくぼける。ピント面が悪目立ちしない。

色味の加工やフィルターのかけ方については、AI時代が到来しています。

後でどんなルックにも仕上げることができる。

だからこそ、現場にてどのようなRAWマテリアルが撮影できるのか。

それが問われることになります。

ピントはガラスに映り込んだ器のTの辺り。f1.2.

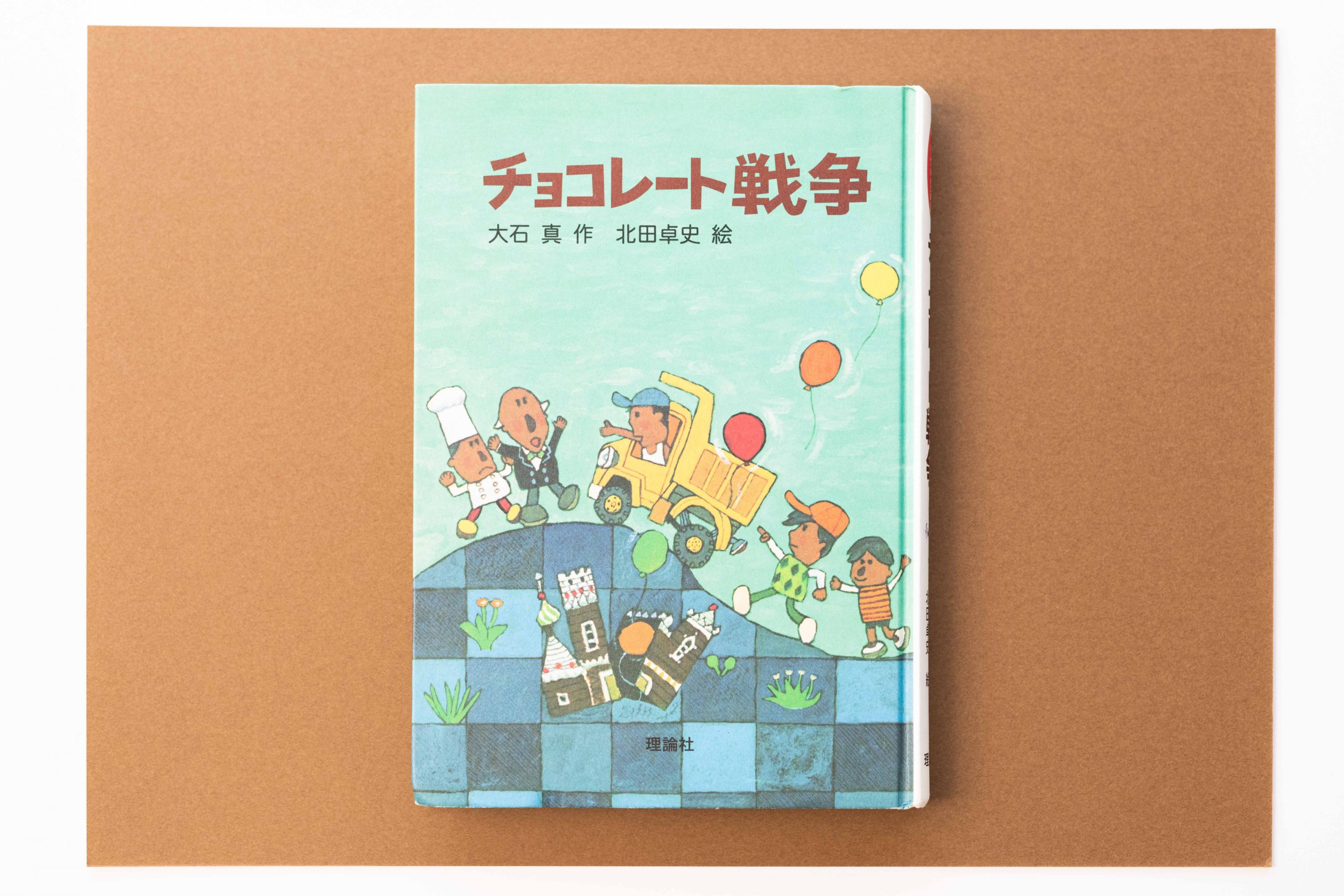

ビオゴンタイプで、オートフォーカスできる。

筒が長くて重い。だからどうした、という気概が感じられますね。凹レンズから始まり、凹レンズで終わる15群17枚。これは50mm f/1.2とほぼ同じ構成(15群17枚)。となれば設計はあの方なんでしょうね。ED三枚、非球面三枚。そしてオレンジ色のレンズは非球面で且つEDレンズ。どんだけ高価なものを入れてんだ、これ。

ビオゴンタイプの特性と言えば、樽型の歪曲収差の補正が得意なこと。広角レンズに向いています。ただ完璧なレンズは存在しません。弱点として明るさに弱い。この強みと弱みのバランスをどう取るのか、というのが設計者の意図であり、腕の見せ所です。

いやいや、ビオゴンタイプは明るさが弱点って言うけど、f/1.2だからめちゃ明るいじゃんか! その通り。明るさは克服できた。元々得意だった解像感としては繊細に収差が取り除かれて、さらに磨きがかけられた。ではトレードオフとして犠牲になっているものは何なのか。

当たり前ですが、重さと価格です。1,060mg は重い。ずっしりと。そして一般消費者向けのレンズとしては高価ですね。

なだらかなボケ味ここにあり。被写体サボテンくんはピント面から実に上品になめらかに背景と溶け込んでいます。

しっとりと浮き上がるニコンちゃん。うれしそうです!

周辺部のボケはややレモン気味ですね。でも壁面の写真の枠組みとか実にぴしっと嵌まっています。

f/1.2です。やはり周辺部はややレモン気味ですね。絞っていきましょう。

△f/2.0まで絞ると円形になります。ちょっとだけ角があります。

△f/2.0で右下の花(模型)にピントを合わせて近寄ってきます。ここでF値の検証です。

△f/2.4 です。円が小さくなって、ちょっと角が目立ちますかね。

△f/2.8 です。

△f/3.3 です。小粒の光が可愛いです。

ビオゴンタイプはバックフォーカスが短く一眼レフではミラーに干渉して使えないことが多いとか。2025年のニコンのミラーレスのZシリーズ(16mmショートフランジバック)になってようやく日の目を見ることになりました。オートフォーカスも速くて申し分ありません。

NIKONとしては初の35mm f/1.2。長い筒と重さ故に、持ち歩きには不便です。

だからどうした。この解像感を出せるレンズは唯一無二です、という100年の社歴とその矜持を感じさせますね。

ベルテレ博士がビオゴンタイプを完成させたのは1932年。当時ドイツはヒトラーのドイツ労働者党が第一党になって、ヨーロッパが風雲急を告げていた頃です。

博士はどんな目で時代をみつめていたのでしょうか。そして、およそ100年後にオートフォーカスできる35mm f/1.2のビオゴンタイプを観たら、天国でなんて言っているのでしょうか。

「また一つ、世界の見え方を提示できたようだな!」